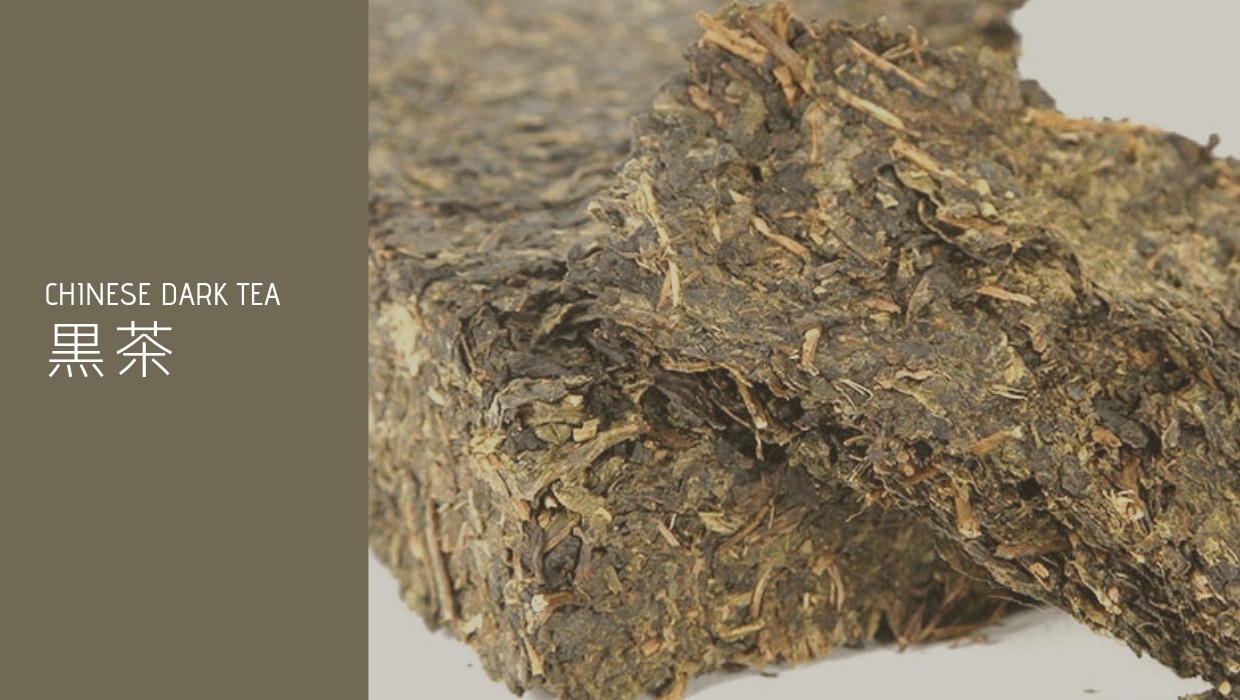

中国茶の一つである黒茶について、生産エリアや代表的な銘茶、美味しく楽しむ方法などをまとめています。

黒茶とは?

黒茶はおもに「渥堆(あくたい)」という製造工程を経たお茶のこと。

渥堆とは、積み上げた茶葉に水を撒き、空気中の常在菌(微生物)を集め、温度管理しながら発酵させる工程のこと。

烏龍茶や紅茶における酸化酵素による発酵とは異なり、黒茶の場合は酸化酵素、水分、熱、微生物などの要素が関わる複雑な発酵となっています。

この渥堆のやり方(茶葉を積む高さ、温度、発酵時間など)も産地によっていろいろ。その違いが黒茶の個性に繋がっています。

黒茶は長期保存することで発酵が進み、味の変化を楽しむことができます。40年物のヴィンテージ品は高値で取引されることも。

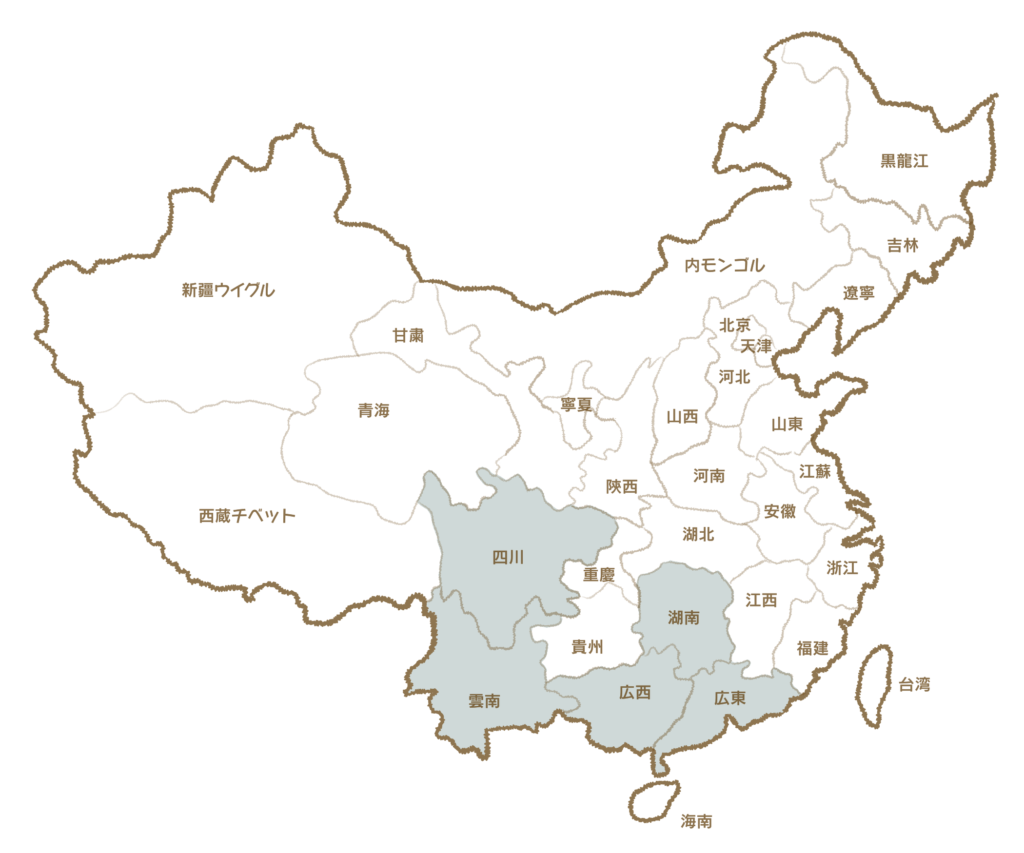

黒茶といえば普洱(プーアル)茶が有名ですが、他にも個性豊かな黒茶があります。

- 湖南黒茶(茯磚茶、花巻茶など)

- 四川黒茶(康磚茶、金尖茶など)

- 湖北黒茶(青磚茶など)

- 広西黒茶(六堡茶など)

- 雲南黒茶(普洱茶など)

多少クセがあるので嫌厭されることもありますが、一度ハマると虜になる魔性のお茶。

黒茶の楽しみ方

黒茶をかんたんに飲む方法

黒茶もあまり渋くならないので、マグカップに直接茶葉とお湯を注いで、さし湯しながら楽しめます。ただ、ものによっては最初は細かい茶葉が浮いていて飲みにくいかもしれないですが。邪魔な茶葉は息を吹きかけてマグカップの奥によけながら飲んでください。

黒茶をていねいに淹れる方法

臭みを抜くために、一煎目は飲まずにさっと湯通しして捨てる(洗茶)と飲みやすくなります。それでも独特の香りが苦手な人は、紫砂壺がオススメです。まろやかに飲みやすくしてくれます。生茶は蓋碗の方がいいかもしれないです。多くは10煎くらい味が出ますので、ゆっくり楽しんでみてください。

黒茶をさらに楽しむ方法

冷やして飲むのも結構おいしいです。大きめの紫砂壺で茶葉にお湯注いで3分間じっくり蒸らします。その間に大き目のグラスに氷いっぱい入れて冷やしておいて、3分経ったら紫砂壺のお茶をグラスに全部出します。お茶と氷をよく混ぜて冷えてきたら飲みます。スッキリ飲めるので暑い夏の日にもおすすめ!

黒茶の生産エリア

主な産地は、雲南省、四川省、広東省、広西チワン族自治区、湖南省など。

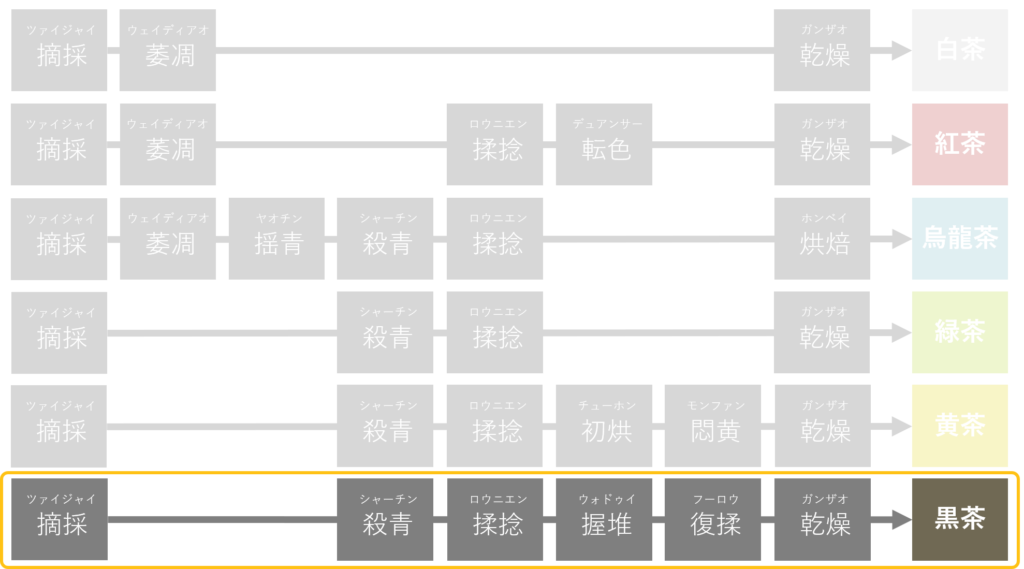

黒茶の製造工程

- 摘採(てきさい/ツァイジャイ):茶葉を摘み取る工程。一般向けの茶葉は機械を使って刈り取ることが多い。高級茶や芽茶は人力による手摘み。

- 殺青(さっせい/シャーチン):茶葉に熱を加えて、酸化酵素の働きを止める作業のこと。

- 揉捻(じゅうねん/ロウニエン):機械や手を使って茶葉を揉んで形を整える。発酵を促し風味を高める効果がある。

- 渥堆(あくたい/ウォドゥイ):<熟茶>水分を含んで湿った状態の茶葉を積み重ねて、長時間放置し、微生物や菌を繁殖させる工程(茶葉の酸化酵素による発酵とは異なる)。黒茶の中でも熟茶のみ行われる。

- 復揉(ふくじゅう/フーロウ):2回目の揉捻。黒茶は渥堆の前後で2回揉捻を行う。

- 乾燥(かんそう/ガンザオ):茶葉を乾燥させる工程。

代表的な黒茶の種類

雲南普洱茶

- 雲南普洱茶(うんなんプーアルちゃ / Yun nan pu er cha)

雲南省南部の普洱県がお茶の集散地であったために「普洱に集められたお茶」はこの名で呼ばれるようになった。そのため、一口に「普洱茶」と言っても、製造方法が異なる熟茶や生茶、形状が異なる餅茶や散茶などさまざま。

六堡茶

- 六堡茶(ろっぽちゃ / Liu bao cha)

黒茶の中でもプーアル茶と並び歴史ある名茶で、「陳香」という熟成した香りが特徴的。赤みを帯びた透明感のある水色は「中国紅」とも呼ばれる。主に広東、広西エリアや香港、マカオで親しまれている。