手の陽明大腸経の経穴一覧です。ひとまず8つの証に効果のある経穴について、効能と場所をまとめてみました。

現在公開している項目は以下の通りです(2020/1/29時点)

※内容は順次追記していきます。

手の陽明大腸経とは

陽明の手陽経で、大腸とのつながりが深い。20の経穴を持ち、下痢や便秘、五十肩の治療などに有効。

手の陽明大腸経、英語名はLarge Intestine Meridianといい、略してLIと表記する。

LI1 商陽(しょうよう)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:絶陽(ぜつよう)

- 要穴:大腸経の井金穴

- 穴性:泄熱消腫、開竅醒神

穴性解説

- 泄熱(せいねつ):熱を体外に出すこと

- 開竅(かいきょう):九竅(目、耳、鼻、口、尿道、肛門)の通りを良くすること

- 醒神(せいしん):意識をはっきりさせること

LI2 二間(じかん)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:間谷(かんこく)

- 要穴:大腸経の栄水穴

- 穴性:散風、清熱、消腫

穴性解説

- 散風(さんふう):風の邪気を体外に出すこと

LI3 三間(さんかん)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:少谷(しょうこく)

- 要穴:大腸経の兪木穴

- 穴性:散風、清熱、行気

穴性解説

- 行気(こうき):気の流れを良くすること。気滞を改善する

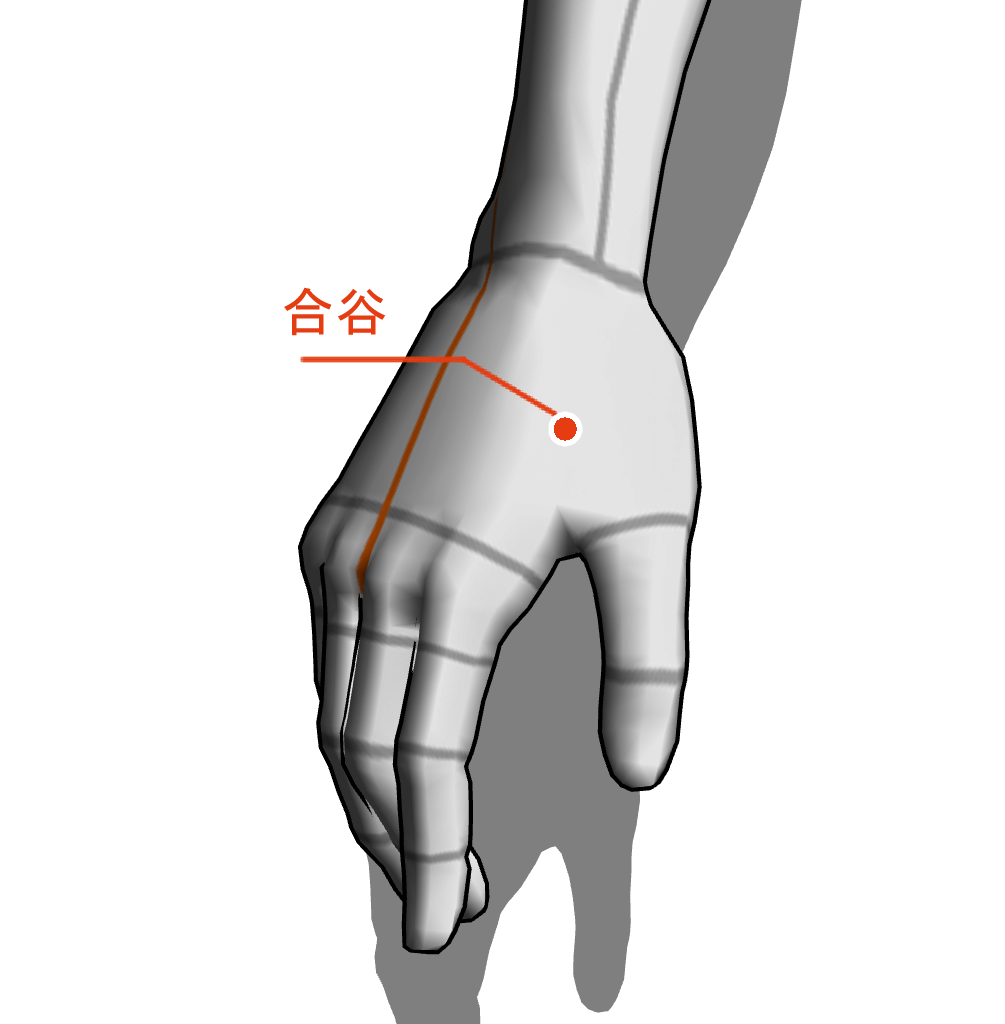

LI4 合谷(ごうこく)

合谷(ごうこく)は手の陽明大腸経に属する4番目の経穴。谷のような大きなくぼみであるという意味。別名の虎口は、手を横から見た時の形状が虎の横顔に似ていると例えたもの。

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:虎口(ここう)

- 要穴:大腸の原穴、四総穴

合谷の効能

合谷は鎮静効果が高く、即効性があることから応急処置にも使われる特効ツボ。頭痛や耳鳴り、歯の痛みなど特に首から上の痛みによく効く。肩こりや胃痛などにも有効。自律神経にも作用するため精神安定などリラックス効果も。

- 穴性:鎮痛安神、神経活絡、疏風解表

穴性解説

- 疏風(そふう):風の邪気を分散させること

- 解表(げひょう):疏表ともいう。外感初期に体表の邪気を取り除くこと

合谷の場所

手の甲側の、人差し指と親指の骨がぶつかるくぼみ。人差し指側の骨のキワ。左右同様。

指の腹をツボに当て、人差し指の骨のキワに引っ掛けるようにして押し上げる。

LI5 陽渓(ようけい)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:中魁(ちゅうかい)

- 要穴:大腸経の経火穴

- 穴性:清熱散風、明日利咽

穴性解説

- 散風(さんふう):風の邪気を体外に排出すること

- 利咽(りいん):のど(咽喉)の調子を整えること

LI6 偏歴(へんれき)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 要穴:大腸経の絡穴

- 穴性:清熱疏肺、通調水道

穴性解説

- 通調水道(つうちょうすいどう):水分代謝を促進すること

LI7 温溜(おんる)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:逆注(ぎゃくちゅう)、蛇頭(じゃとう)、池頭(ちとう)

- 要穴:大腸経の郄穴

- 穴性:清熱解毒、調理腸胃

穴性解説

- 通調水道(つうちょうすいどう):水分代謝を促進すること

LI8 下廉(げれん)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 穴性:通腑気、利関節

穴性解説

- 通腑気(つうふき):大腸の働きを助け便通をよくすること

LI9 上廉(じょうれん)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 穴性:通腑気、利関節

穴性解説

- 通腑気(つうふき):大腸の働きを助け便通をよくすること

LI10 手三里(てさんり)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:鬼邪(きじゃ)、三里(さんり)

- 穴性:去風通絡、調理腸胃、消腫止痛

LI11 曲池(きょくち)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:鬼臣(きこ)

- 要穴:大腸経の合土穴

- 穴性:去風解表、清熱利湿、調和気血

LI12 肘髎(ちゅうりょう)

- 穴性:疏筋利節

穴性解説

- 疏筋利節(そきんりせつ):筋肉をほぐし関節の動きをなめらかにすること

LI13 手五里(てごり)

- 穴性:疏筋止痛、行気散瘀

穴性解説

- 疏筋(そきん):筋肉をほぐすこと

- 行気(こうき):気の流れをよくすること

- 散瘀(さんお):血の流れをよくすること。瘀血の改善に効果的

LI14 臂臑(ひじゅ)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:頭衝(ずしょう)

- 穴性:去風通絡、清熱明目

穴性解説

- 清熱(せいねつ):体内の熱を冷ますこと

LI15 肩髃(けんぐう)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 穴性:疏風活絡、通利関節、調和気血

LI16 巨骨(ここつ)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 穴性:舒筋利筋

穴性解説

- 舒筋(じょきん):筋肉の動きを伸びやかにすること

LI17 天鼎(てんてい)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 穴性:理気化痰、清咽利膈

穴性解説

- 清咽(せいいん):のど(咽喉)の通りをよくすること

LI18 扶突(ふとつ)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 穴性:宣理肺気、利咽喉

LI19 禾髎(かりょう)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 穴性:去風開竅

LI20 迎香(げいこう)

- 経絡:手の陽明大腸経

- 別名:衝陽(しょうよう)

- 穴性:散風清熱、宣通鼻竅

穴性解説

- 鼻竅(びきょう):鼻の孔のこと